生成AIをビジネスに活用するなら置き換えから

🟡AIで業務効率化するための“勘違い”から脱却しよう

「AIで業務効率化しましょう!」なんて言われますが、何をやれば?

結論から言えば、ビジネス視点で情報発信は腐らないAIの業務効率化です。

情報発信は業務の効率化ではないのでは?と思うかもしれません。

極端な例ですが、SNSで知られただけで買われる商品があります。

地元のお店を探して、来店されたり申し込みされることもありますよね。

これってもう中間の作業をすっとばした、超業務効率化なわけです。

売上げでなくても、詳しい事例や施工事例のようなもの。

お客さんが勝手にSNSなどを見て検討してから、問い合わせをしてくる時代です。

問い合わせがあったら、詳しい話をはじめたり資料を作成することすら、省けるわけです。

打ち合わせだの議事録だのを、AIでやらせる必要すらなくなるわけですから。

あなたもそうではないですか?

特にサービスであれば、「お気軽にお問い合わせください」で、気軽に問い合わせることはないでしょう。

それよりも、詳しく内容や価格、条件などのお客さんの事例などを紹介しているところで検討するはず。

これは情報発信をしているから、中間の業務自体をカットできているというこなのです。

だからこそ、AIで業務の効率化をするなら、AIで情報発信をするのが効果的なのです。

🟡 AI導入の本質:ゼロからではなく“置き換え”がおすすめ

AIでは情報発信が最重要といっても、確かにAIで効率化できる業務はあります。

しかしAIで議事録の整理ができるからといって、AIのために打ち合わせや会議を増やすようなことは辞めましょう。

本当に効果的なAI活用とは、すでに行っている業務にAIを組み込むこと。

新しい業務を増やすのではなく、既存業務の中で“置き換え”を行うことが、真の効率化につながります。

AIは「新しいことを始めるためのツール」ではなく、今やっていることを効率化するための利用がおすすめです。

もちろん新しいことを始めてもよいのですが、実は難易度がとても高いです。

まずは、置き換えで確実に効率化していきましょう。

📊 AI導入が効果を発揮しやすい業務の特徴

| 業務の特徴 | AIとの相性 | 具体例 |

|---|---|---|

| 繰り返しが多い | ◎ | メール返信、報告書作成 |

| 判断基準が明確 | ◎ | 校正、要約、構成案の提案 |

| 手間はかかるが重要 | ○ | 投稿記事の作成など |

| 感情や創造性が必要 | △ | プレゼン設計、企画立案 |

なんか面倒臭いな。と感じる業務があればチャンス。

それこそ、AIでできないか?と考えみましょう。

そしてWebの検索、YouTubeでの検索、そしてAIに質問です。

一般的な業務なら、ほとんどすでにAI化されているはず。

🟡 実務に組み込むAI活用例【10選】

基本的にはどのAIでもできますが、専門化されたAIエージェントも登場してきています。

「分析してスライド化できるAIを教えて」なんて聞いて、最新のチェックもAIに聞いちゃいましょう。

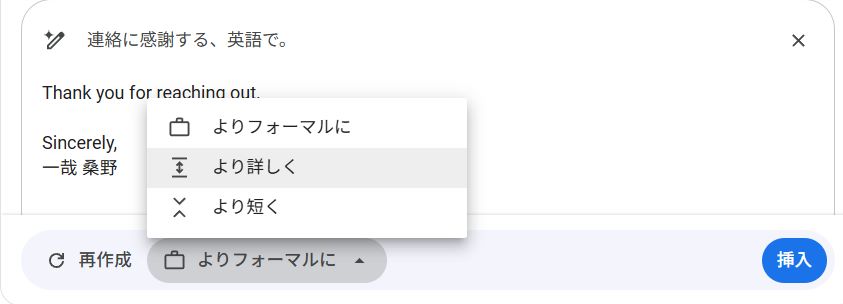

① メール返信の校正・要約

目的: 時間短縮+印象改善

活用方法:

- 書いたメールの敬語・構成・トーンをAIがチェック

- 長文メールを要約して返信の骨子を抽出

- よく使う返信パターンをテンプレ化し、AIが自動生成

メールの返信では、すでにGmalにGeminiがプラスされています。

このように、どんどんとAI自体が組み込まれていくので使う場面を探しましょう。

② 社内報・報告書のドラフト生成

目的: 書き出しのハードルを下げる

活用方法:

- 過去の報告書をAIに読み込ませ、構成案を提案

- 定型フォーマットに沿った初稿をAIが生成

- 書き終えた文書の論理性や読みやすさをAIが校正

③ 顧客対応履歴の要約・分析

目的: 顧客理解と対応品質の向上

活用方法:

- チャットや電話の履歴をAIが要約し、対応ポイントを抽出

- 顧客ごとの傾向やニーズをAIが分析

- 次回対応時の参考メモを自動生成

④ タスク・スケジュールの整理と優先順位付け

目的: 生産性の最大化

活用方法:

- タスク一覧をAIに渡し、優先順位を提案させる

- スケジュールの過密度や重複をAIが検出

- リマインダーや進捗管理をAIが補助

⑤ ブログ・SNS発信のリサーチ&ネタ出し

目的: 発信の継続性と質の向上

活用方法:

- 業界トレンドや競合分析をAIに任せる

- ターゲットに合わせた構成案・タイトル案をAIが提案

- SEOキーワードやハッシュタグの抽出も可能

💡 AIによる発信支援の流れ(例)① ターゲット設定 → ② トレンド分析 → ③ 構成案生成 → ④タイトル提案 → ⑤文章校正

まずは需要がある(検索されている)キーワードへの回答から取り組むのがよいでしょう。

ネットだけでなく、お客さんの感想や聞いた話は独自性も強くおすすめです。

ただこうなると、ネット集客の基礎知識があったほうがいいですよね。

どの業界もそうですが、業界の知識がないとAIも活用は難しいでしょう。

⑥ 会議アジェンダの構成と事前資料の生成

目的: 会議の質向上と準備時間の短縮

活用方法:

- 過去の議題や議事録をもとに、次回アジェンダをAIが提案

- 議題ごとの背景説明や参考資料を自動生成

- 参加者ごとの関心事項を抽出し、議論の焦点を明確化

⑦ 商品・サービス紹介文の改善

目的: コンバージョン率の向上

活用方法:

- 既存の紹介文をAIが校正・リライト

- ターゲット層に合わせた表現の最適化

- LPやチラシ用のキャッチコピー案を複数生成

⑧ FAQ・問い合わせ対応の自動化支援

目的: 顧客対応の効率化

活用方法:

- よくある質問と回答をAIが整理・分類

- 問い合わせ文から意図を抽出し、適切な回答候補を提示

- 回答履歴を学習し、精度を高めていく

これは断然、NotebooLMです。

⑨ 契約書・規約文のチェックと要約

目的: リスク回避と理解促進

活用方法:

- 契約書の重要ポイントをAIが抽出・要約

- 曖昧な表現やリスク箇所を指摘

- 条項ごとの意味や背景を自然言語で解説

これも断然、NotebooLMです。

⑩ 社内教育・マニュアルの作成支援

目的: ナレッジの標準化と共有促進

活用方法:

- 業務手順をAIが整理し、マニュアル化

- 社員の質問履歴から教育コンテンツを生成

- 動画や図解の構成案もAIが提案可能

これも断然、NotebooLMです。

🟡 情報発信こそ、AI活用の最重要ポイント

業務の中でも、情報発信は「手間がかかるが、効果が高い」領域です。

AIを活用すれば、発信のハードルを劇的に下げることができます。

冒頭でお話したように、伝えるだけで中間の業務をカットできる最高レベルの業務効率化。

問い合わせの返信メールで例えるなら、返信を効率化するのではなく返信そのものを不要とできるバツグンの効果があります。

📈 情報発信のROI(投資対効果)とAIの貢献

| 項目 | 従来の課題 | AI導入後の変化 |

|---|---|---|

| ネタ探し | 時間がかかる | 自動リサーチで短縮 |

| 構成づくり | 書き出しに悩む | 構成案を即時生成 |

| 継続性 | モチベーションが続かない | テンプレ化で習慣化しやすい |

ちなみにこの記事、今読まれているこの記事も、最初はこのように入力して全体の構成を作ってもらっています。 プロンプト長ーよ。なのですが、「AIで業務効率化に関する記事を作って」では、なんの価値もないありきたりな文章しか生成されません。

「AIでの業務効率化」について記事を書きます。 内容としては、AIの機能紹介ではなく、現在の業務を置き換えていきましょう。という内容です。 例えば、議事録を書いてない人にAIで議事録が整理できます!というのは無駄なAIの使い方。それよりも、返信メールの校正など行っている業務の中にAIを組み込むような提案です。 そしてもっとも効果が期待できるのが、ブログやSNSなどでの情報発信。ここでリサーチやネタの提案をしてもらうことをおすすめします。 この内容で、構造化した文章構成を提案してください。

以前はAIで全部作成もやりましたが、ハルシネーションが多くて質が低いんです。

なのでファクトチェックも兼ねて、全文を加筆修正しながらチェックしています。

FAQ 良くある質問

AIで業務効率化するには何から始めればいいですか?

まずは業務効率化の第一歩は「既存業務の置き換え」です。

新しい業務をAIで始めるのではなく、今すでに行っている繰り返し作業や情報整理などをAIに任せることで、無理なく効率化が進みます。

📌おすすめの始め方

- メール返信の校正・要約

- 報告書のドラフト作成

- FAQ対応の自動化

🧩ポイント:

「AI導入=新しいこと」ではなく、「AI活用=今の業務をラクにする」ことがおすすめ。

情報発信にAIを活用すると何が効率化されますか?

AIによる情報発信は、業務の中間工程を省略できる最強の効率化手段です。

例えば、SNSやブログで事例や価格を発信しておけば、問い合わせ前に顧客が自己判断してくれるため、打ち合わせや資料作成が不要になることもあります。

📊AI活用による情報発信の効果

| 項目 | 従来の課題 | AI導入後の変化 |

|---|---|---|

| ネタ探し | 時間がかかる | 自動リサーチで短縮 |

| 構成づくり | 書き出しに悩む | 構成案を即時生成 |

| 継続性 | モチベーション低下 | テンプレ化で習慣化しやすい |

🗣️「伝えるだけで業務が減る」──これがAIによる情報発信のROI(投資対効果)です。

どんな業務がAIによる置き換えに向いていますか?

AIと相性が良い業務には以下の特徴があります:

✅繰り返しが多い

✅判断基準が明確

✅手間はかかるが重要

△感情や創造性が必要(AIには不向き)

📌具体例:

- メール返信

- 報告書作成

- 顧客対応履歴の要約

- FAQの自動応答

- 会議アジェンダの構成

🧠「面倒だな」と感じる業務ほど、AI導入のチャンスです。

AIを使った情報発信はSEO対策にも有効ですか?

はい、とても有効です。AIはSEOキーワードの抽出や構成案の提案が得意です。

ターゲットに合わせたタイトルや文章の最適化も可能で、検索エンジンに評価されやすいコンテンツを効率的に作成できます。

🔍AIによるSEO支援の流れ

① ターゲット設定

② トレンド分析

③ 構成案生成

④ タイトル提案

⑤ 文章校正

📈結果として、検索流入やコンバージョン率の向上が期待できます。

AI導入で失敗しないための注意点はありますか?

AI導入でよくある失敗は「AIのために新しい業務を増やす」ことです。

例えば、議事録を書いていないのに「AIで議事録整理!」と導入しても意味がありません。

🚫NG例:

- AI議事録を使うために、無駄な会議を増やす

- 使っていない業務にAIを無理に導入する

✅成功のコツ:

「今やっている業務にAIを自然に組み込む」こと。

使う場面が明確な業務から始めると、効果が出やすくなります。

🟡 まとめ:AIは業務の中に溶け込ませ、情報発信がおすすめ

AIは「使うぞ!」と意気込むものではなく、気づいたら使っていたくらいがちょうどいいのです。

まずは、自分の業務の中で「繰り返し」「面倒」「判断が必要」な部分を洗い出してみましょう。

そこにAIを使うだけで、業務の質とスピードが一気に変わります。

まぁスピードが早くなっても、会社から早く帰れるわけじゃないですけどね。

だからこそ、質を上げるか面倒な作業をラクしてやりましょう。

今後は必ず求められるのが、AIスキル。

そしてどうせやるならば、成果に繋がりやすい情報発信がおすすめなわけです。

ほとんどの場合は議事録まとめても、小さな業務効率化にしかなりませんからね。

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “AIで業務効率化するための“勘違い”から脱却しよう”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “「AIで業務効率化しましょう!」と言われても何から始めればいいか分からない、という方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、ビジネス視点での情報発信にAIを活用することが、最も腐らない業務効率化です。情報発信は一見すると直接的な効率化ではないように思えますが、SNSなどで情報が広まり、見込み客が事前に検討してから問い合わせてくるようになれば、中間作業を大幅に省略でき、結果として超効率化につながります。AIで業務の効率化をするなら、AIで情報発信をするのが効果的なのです。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “AI導入の本質:ゼロからではなく“置き換え”がおすすめ”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “AIを効果的に活用するためには、新しい業務をAIのために増やすのではなく、すでに日常的に行っている業務にAIを組み込む「置き換え」がおすすめです。例えば、メール返信の校正、報告書のドラフト生成、顧客対応履歴の要約など、繰り返し行われる定型業務や、手間はかかるが重要な業務にAIを導入することで、真の効率化が実現できます。AIは「新しいことを始めるためのツール」ではなく、「今やっていることを効率化するためのツール」として捉えるのが効果的です。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “AI導入が効果を発揮しやすい業務の特徴は?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “AI導入が効果を発揮しやすい業務には、「繰り返しが多い」「判断基準が明確」「手間はかかるが重要」といった特徴があります。具体的な例としては、メール返信や報告書作成、校正、要約、構成案の提案などが挙げられます。逆に、感情や創造性が必要なプレゼン設計や企画立案などは、AIとの相性が低い傾向にあります。もし「面倒くさいな」と感じる業務があれば、それはAI導入のチャンスかもしれません。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “実務に組み込むAI活用例にはどんなものがありますか?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “AIは様々な実務に組み込めます。例えば、メール返信の校正・要約、社内報や報告書のドラフト生成、顧客対応履歴の要約・分析、タスク・スケジュールの整理、ブログ・SNS発信のリサーチ・ネタ出し、会議アジェンダの構成、商品・サービス紹介文の改善、FAQ・問い合わせ対応の自動化支援、契約書・規約文のチェック、社内教育・マニュアルの作成支援などがあります。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “情報発信こそ、AI活用の最重要ポイントなのはなぜ?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “情報発信は「手間がかかるが、効果が高い」領域であり、AIを活用することでそのハードルを劇的に下げることができます。情報発信を効率化することで、見込み客が事前に情報を得てから問い合わせるようになり、問い合わせ対応といった中間業務自体を不要にできるからです。これは単に業務を効率化するだけでなく、業務そのものをなくすことにつながる、非常に優れた効果があります。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “まとめ:AIはどのように活用すべきですか?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “AIは「使うぞ!」と意気込むのではなく、「気づいたら使っていた」くらいに業務に溶け込ませるのが理想的です。まずは、自分の業務の中で「繰り返し」「面倒」「判断が必要」な部分を洗い出し、そこにAIを活用してみましょう。そうすることで業務の質とスピードが一気に向上します。特に、成果に繋がりやすい情報発信へのAI活用は非常におすすめです。” } } ] }