コロナ関連だとSNSやGoogle検索もフィルタがかかる。

それでもアクセスを増やした体験談からの、コロナ系など削除対象になりやすいコンテンツの対策。

SNSだとフォロワーが多いアカウントでも、BANされたら1発でおわり。

そうではなくて、草の根をチマチマ集めるとリスク対策になります。

※まぁ私らじゃアカウントが大きくできないってのもある

YMYLのフィルター

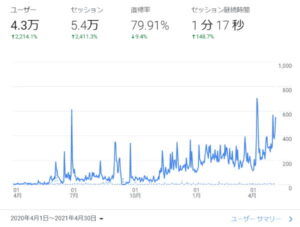

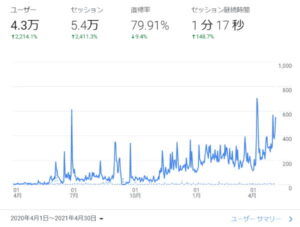

2020/4/1~2020/4/30のアクセス解析データ。

どや!ではなくて、なぜコロナのようなフィルターのかかるテーマで、アクセスが増えるのか?

SEOの知識がなくても、検閲でGoogleなんかで表示されない!とご存じでしょう。

それもアクセスがあったサイトなら、不自然な数字を見ればあきらか。

SEOの知識があれば、YMYL(Your Money or Your Life)のジャンルだろうから、そりゃはじめから書かない方が良いよねとなります。

私もクライアントには、「○○」や「○○」というワードは書かないでね。

なんてアドバイスをするわけです。知らずに書いても除隊対象になっちゃうので。

テーマ、キーワードはしっかりと選ぶ必要があるわけですね。

でもこのサイトは、アクセスが上がっているのか?

SNSからのアクセス

1つは、SNSから。

「ソーシャル」で確認できます。

ツイッターやフェイスブックなど、アクセス元が確認できます。

ちなみに私はユーチューブでリンクを貼ったことないです。

なのでどなたかがここ!とリンクしてくれているのでしょう。

ランディングページ

ランディングページというとLP?って、縦長のセールスページ?

と思うかも知れませんが、ここは本当の意味。

訪問者が最初に見たページ、という意味です。

つまり、SNSでシェアされたページを確認することができるわけですね。

この時にパーマリンクをしっかりつけると、一覧だけでざっくり内容がわかりますね。

パーマリンクは私の場合、日付+単語 が多いのですね。

検索エンジン

そして定番の検索エンジン。

GoogleやYahoo!はフィルタでほとんど検索が期待できません。

しかし、Bingやduckduckgoからの流入があるのです。

GoogleやYahoo!より多いという結果です。

つまりYMYLで振り切っても、アクセス元になる検索エンジンはあるということですね。

そしてこうなると、GoogleやYahoo!に忖度して隠語を使う必要はありません。

だってGoogle&Yahoo!はもう無視。

だったら検閲されていない検索エンジン狙いでサイトを作ればいいわけです。

隠語不要

SNSやGoogle&Yahoo!を気にするなら、コロナやワクチンという危険なワードです。

でもそれを無視していいなら、ストレートでそのまま書けます。

単純になんらかのきっかけでサイトに来た場合、とてもわかりやすいサイトになっているわけですね。

これを隠語を中心にすると、かなり読むのがストレスなことがわかるでしょう。

また、BingやduckduckgoでのSEOになります。

隠語を使ってしまうと、隠語で検索されないと表示されません。

それはこれから探す初心者にとっては、難しいことですよね。

でも隠語、伏せ字をつかわないことで検索エンジンからアクセスがあり、サイトに来た人も関連情報を探しやすくなる。結果、ページビューも増えるのです。

ブックマーク

そしてアクセスのdirectは、直接アクセス。

リファラーがないだけかもしれませんが、お気に入りやブックマークから直接のアクセスが見込めます。

なぜかと言えば、コロナ関連はネットで隠される情報。

しかしまとまった情報のサイトを見つけることによって、ブックマークなどがされやすくなると考えられます。※実数の確認が不明

まとめ

結論・コロナ関係は諦めてストレートに書いた方が良い。

注意点としては、ちゃんと1サイトをコロナならコロナにすること。

見つけた人からみて、「これだ!」と思える情報量があれば、ページビューも増えてブックマークなどからアクセスも増えます。

ただし、サービス利用の場合は要注意です。

SNSや無料ブログなどですね。

それぞれのプラットホームの規約によって、削除される恐れがあるからです。

シャドウバンなんかもあるでしょうね。

レンタルサーバーだけでも、通常はBANされないでしょう。

独自ドメインまでプラスすれば安泰ですね。

ツイッターなどでは、フォロワーが集まったころに垢BANがあります。

またスレなどを作っていても、1発で削除もあります。

ワードプレスならバックアッププラグイン。

シリウスなどhtmlサイトならローカルバックアップ。

リスクの低い方法を選びましょう。

どや!ではなくて、なぜコロナのようなフィルターのかかるテーマで、アクセスが増えるのか?

SEOの知識がなくても、検閲でGoogleなんかで表示されない!とご存じでしょう。

それもアクセスがあったサイトなら、不自然な数字を見ればあきらか。

SEOの知識があれば、YMYL(Your Money or Your Life)のジャンルだろうから、そりゃはじめから書かない方が良いよねとなります。

私もクライアントには、「○○」や「○○」というワードは書かないでね。

なんてアドバイスをするわけです。知らずに書いても除隊対象になっちゃうので。

テーマ、キーワードはしっかりと選ぶ必要があるわけですね。

でもこのサイトは、アクセスが上がっているのか?

どや!ではなくて、なぜコロナのようなフィルターのかかるテーマで、アクセスが増えるのか?

SEOの知識がなくても、検閲でGoogleなんかで表示されない!とご存じでしょう。

それもアクセスがあったサイトなら、不自然な数字を見ればあきらか。

SEOの知識があれば、YMYL(Your Money or Your Life)のジャンルだろうから、そりゃはじめから書かない方が良いよねとなります。

私もクライアントには、「○○」や「○○」というワードは書かないでね。

なんてアドバイスをするわけです。知らずに書いても除隊対象になっちゃうので。

テーマ、キーワードはしっかりと選ぶ必要があるわけですね。

でもこのサイトは、アクセスが上がっているのか?

つまり、SNSでシェアされたページを確認することができるわけですね。

この時にパーマリンクをしっかりつけると、一覧だけでざっくり内容がわかりますね。

パーマリンクは私の場合、日付+単語 が多いのですね。

つまり、SNSでシェアされたページを確認することができるわけですね。

この時にパーマリンクをしっかりつけると、一覧だけでざっくり内容がわかりますね。

パーマリンクは私の場合、日付+単語 が多いのですね。

GoogleやYahoo!より多いという結果です。

つまりYMYLで振り切っても、アクセス元になる検索エンジンはあるということですね。

そしてこうなると、GoogleやYahoo!に忖度して隠語を使う必要はありません。

だってGoogle&Yahoo!はもう無視。

だったら検閲されていない検索エンジン狙いでサイトを作ればいいわけです。

GoogleやYahoo!より多いという結果です。

つまりYMYLで振り切っても、アクセス元になる検索エンジンはあるということですね。

そしてこうなると、GoogleやYahoo!に忖度して隠語を使う必要はありません。

だってGoogle&Yahoo!はもう無視。

だったら検閲されていない検索エンジン狙いでサイトを作ればいいわけです。